Renseignements

>

Mairie de

Saint-Julien-en-Beauchêne

04 92 58 16 45

Office de Tourisme

du Haut-buëch

Aspres/Buëch

04 92 58 68 88

Ressources

>

Visuel jpeg

(cliquer/déplacer)

L'Assomption de

Philippe de Champaigne

Visuel jpeg

(cliquer/déplacer)

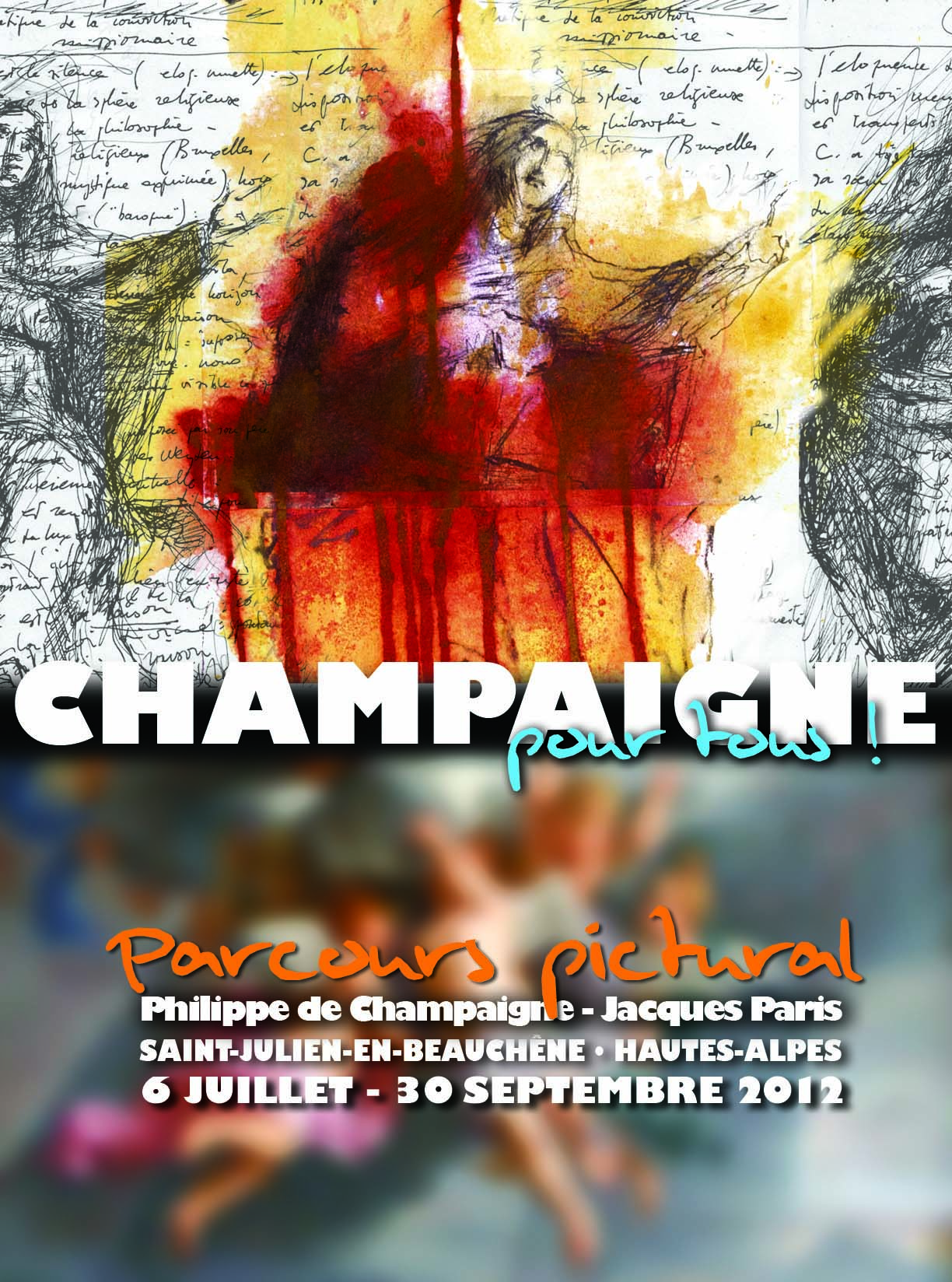

Champaigne pour tous !

l'affiche

PDF

Champaigne pour tous !

Parcours Pictural

Champaign/Paris

le programm

|

Philippe de Champaigne

(1602-1674) -

Elements de biographie

Né en 1602

à Bruxelles, Philippe de Champaigne fait son apprentissage dans

l’atelier bruxellois d’un peintre paysagiste. Comme les artistes

de l’époque, il souhaite visiter Rome, mais s'arrête

à Paris en 1621. Il se fixe au quartier latin où il se

lie d'amitié avec Nicolas Poussin ; en 1625 il commence à

travailler pour son compte. Ayant regagné Bruxelles, il est

rappelé un an plus tard par l’intendant des bâtiments de

Marie de Médicis pour participer à la décoration

du palais du Luxembourg. Commence alors une carrière de peintre

à La Cour : nombreux portraits de Louis XIII, de Marie de

Médicis, du Cardinal de Richelieu : il est le seul peintre

autorisé à peindre le cardinal de Richelieu en habit de

cardinal : il le représente onze fois. Il est, avec Simon Vouet,

l'un des deux peintres les plus recherchés du royaume. Ces

portraits, présents dans tous les livres d’histoire, sont ainsi

plus connus que le peintre lui-même !

Il décore de nombreux bâtiments à Paris : le palais

du cardinal, le dôme de l'église de la Sorbonne ; la

cathédrale Notre-Dame-de-Paris, dont le célèbre

« Vœu de Louis XIII » date de 1638. Il dessine

également plusieurs cartons pour des tapisseries. Il est un des

membres fondateurs de l'Académie Royale de Peinture et de

Sculpture en 1648.

À partir de cette date, il se rapproche des milieux

jansénistes et devient le peintre de Port-Royal. II

exécute une série de portraits des moniales et des

Solitaires qui sont un des sommets de son art. Il est également

très proche des Chartreux dans leur esprit de renoncement et de

pauvreté.

Après 1654, il se heurte à la concurrence de Charles Le

Brun. Il décore l'appartement d'Anne d’Autriche au

Val-de-Grâce ainsi que le réfectoire de cet hôpital.

Il est nommé professeur en 1655 et participe à la

décoration des Tuileries, cette fois sous la direction de

Charles Le Brun.

À la fin de sa vie, son activité pédagogique

devient plus importante : même si aucun écrit ne subsiste

de sa main, il existe des transcriptions de plusieurs de ses

conférences, publiées en 1669. Il y commente plusieurs

œuvres, dont celles du Titien, participant ainsi au débat entre

coloristes et dessinateurs et prônant une attitude

modérée.

Lors d’une, conférence donnée en 1669, Champaigne met en

garde les étudiants contre les risques d’une imitation trop

servile de leurs maitres.

« Toute sa vie il s’est tenu à l’écart de Rubens

que pourtant il n’a jamais cessé d’admirer. » Il insiste

sur l’apprentissage de la diversité : « Raphaël pour

la correction du dessin, Titien pour l’union des couleurs ».

En conclusion du catalogue consacré à l’œuvre de

Philippe de Champaigne, par le Palais des Beaux-arts de Lille,

Alain Tapié note « qu’il n’y a guère de

carrière plus longue que celle de Philippe de Champaigne au

service des souverains qui se succèdent en France de 1625

à 1674 et guère d’artiste plus investi dans la recherche

d’une juste expression du sentiment religieux.

Nourri de multiples expériences et porteur d’un idéal

qu’il tente d’incarner, Champaigne a toujours été reconnu

comme un grand peintre. Il a pratiqué tous les genres, mais

c’est dans la peinture religieuse qu’on saisit le mieux les enjeux de

sa pratique et qu’on peut suivre l’approfondissement de son

esthétique spirituelle »

Extraites du passionnant travail d’Alain Tapié, quelques

phrases très éclairantes sur l’art de Champaigne :

Tapié souligne « son goût de l’ordre et des gestes

à l’arrêt, une réserve et une dignité, une

pudeur, un art sans tapage, un réalisme fondamental, une

intériorité surtout…»

« Il partageait (avec Rubens) une même culture de la

physionomie, de la monumentalité, des drapés, de la

stridence et de la franchise des coloris, de la densité de

l’être dans les postures et les gestes …»

« …dans leur austérité sculpturale, les plis

portent le poids de l’espace, et la couleur l’intensité du temps

présent… »

« La peinture de Philippe de Champaigne tente…par une

gestualité qui semble codée mais qui reste

spontanée, comme suspendue dans l’espace, un coloris dense

qui se déploie avec ampleur dans le vif et le franc, un

agencement structurant des espaces qui rétablit, malgré

la multiplicité des points perspectifs, la

planéité du tableau… »

Claire Lamy

Conservatrice en chef des

bibliothèques

|

Philippe de Champaigne dans son siècle

" Philippe de Champaigne était de tempérament

pieux ; après de nombreux deuils (sa femme, son fils

unique et sa fille cadette), il donne un part encore plus grande

à la religion dans sa vie ; dès 1643 il

fréquente Port-Royal et sa fille Catherine y prend le voile en

1657 : elle figure sur le célèbre tableau l' Ex-Voto en

1662 aux côtés de la Mère Agnès Arnaud. Ce

double portrait est réalisé à la suite d'une

longue maladie invalidante qui affligeait Catherine et qui

guérit miraculeusement. On peut imaginer dans quel

état d'esprit Philippe de Champaigne peignit ce

tableau !

L'Abbaye de Port Royal fut la cible, dès la prise personnelle du

pouvoir de Louis XIV en 1661, de persécutions entre 1709 et

1713 : dispersion des nonnes, destruction des bâtiments de

Port-Royal des Champs, exhumation des corps ensevelis dans

le cimetière ; pourtant nombreuses étaient les

personnalités qui eurent des liens avec Port-Royal à

commencer par Blaise Pascal qui à l'occasion des

polémiques religieuses qui agitèrent ce siècle,

publia les

fameuses Provinciales en 1656 ; on peut citer aussi Jean de La

Fontaine, qui avait noué de solides liens d’amitié avec

Robert Arnaud d’Andilly, poète comme lui. On lui demanda, en

1671, d’apposer son nom prestigieux à une anthologie de

poèmes réunie par les Solitaires dans le cadre de leurs

publications pédagogiques, « le Recueil de

poésies chrétiennes et diverses ».

Dans la période où peu avant sa mort Champaigne peignait

plusieurs Assomptions de la Vierge entre 1970 et 1974, Racine qui avait

fait ses classes aux petites écoles de Port-Royal des Champs

publiait «Bérénice »,

« Bajazet », « Mithridate »

et « Iphigénie », Corneille «Tite et

Bérénice »,

« Psyché » ,

« Pulchérie » et

« Suréna » ; Molière :

« Le Bourgeois Gentilhomme » en 1670 avec une

musique de Lully ; et « Le Malade

Imaginaire » en 1673 avec une musique de

Charpentier ; Boileau, « L'Art Poétique » en

1674 et Bossuet avait déjà prononcé deux oraisons

funèbres. "

Elsa Micholet

|

|

|

|